- 投稿日 2025/10/27

- 更新日 2025/10/27

車いすでのヒヤリハット事例と再発防止策|介護・医療現場のための安全ガイド

個人旅行向け

障がい者施設様向け

高齢者施設様向け

付き添い

知識

介護・医療・福祉の現場では、車いすの使用中に「ヒヤリ」とする瞬間、すなわち重大な事故につながりかねない“ヒヤリハット”が日常業務の中に数多く潜んでいます。

たとえば、ブレーキのかけ忘れ、段差の乗り越え時のバランス崩れ、移乗時の転落など、一見すると些細なミスが、利用者の安全を脅かす深刻な事故につながることもあります。

こうした事例を単なる「注意不足」で済ませるのではなく、なぜ起きたのか、どうすれば防げるのかを深く理解し、現場に反映させることが再発防止への第一歩です。

本記事では、介護職・医療従事者・施設管理者の皆さまに向けて、よくある車いすのヒヤリハット事例の傾向や原因、具体的な対策、職員研修・マニュアルへの活用方法までをわかりやすく解説します。

目次

現場で頻発する車いすのヒヤリハット事例 – その傾向と背景

車いす使用中のヒヤリハットには、特有の傾向やパターンが存在します。

ここでは、介護・医療現場でよく見られる代表的な事例と、その背景にある環境要因や人的要因について解説します。

転倒・転落に関わる事例とその特徴

車いすに関するヒヤリハットの中でも、最も多く報告されているのが転倒・転落に関する事例です。

たとえば、車いすのブレーキをかけ忘れたまま立ち上がろうとして転倒した、段差に気づかず前輪が引っかかってバランスを崩したといったケースが典型です。

これらの事故は、介助者の見落としや利用者の急な動作によって発生することが多く、事前の声かけや環境整備で回避可能な場合も少なくありません。

特に、屋外や廊下の勾配、段差のある場所ではリスクが高まるため、移動経路の安全性確認が重要となります。

その他、現場でよく見られるヒヤリハット事例

転倒・転落以外にも、見逃されやすいヒヤリハット事例が数多く存在します。

たとえば、車いすのフットレストに足や衣類が巻き込まれてしまう事故、方向転換時に壁や他の利用者に接触しそうになる場面、スロープでスピードが出すぎて制御が困難になる事例などが挙げられます。

また、介助者の死角や注意不足により、段差の手前で急停止できずにヒヤリとする瞬間も報告されています。

これらの事例は、小さなヒントや違和感を見逃さずに記録・共有することで、再発を防ぐ貴重な学びになります。

車いすのヒヤリハットが起こる原因と「認知・判断・行動」の関係

車いすのヒヤリハットは、単なる不注意ではなく、人の「認知」「判断」「行動」のプロセスによって引き起こされることが少なくありません。

ここでは、実際の事例を通じて、その背景にある心理的・行動的要因を分析します。

【事例1】ブレーキのかけ忘れによる転倒

車いすの使用において頻繁に報告されるヒヤリハットの一つが、ブレーキのかけ忘れによる転倒です。

たとえば、移乗の際に車いすが動いてしまい、利用者が転倒しかけるという事例があります。

これは、「止まっているはず」といった思い込みによって、ブレーキ操作を確認しないまま動作を開始してしまう、認知のゆがみによるものです。

また、忙しい業務の中で「時間短縮」を優先し、本来必要な確認動作を省略してしまう判断の誤りや行動ミスも重なります。

車いすを使った介助動作は日常業務の一部だからこそ、意識的なチェック手順の導入が重要です。

【事例2】段差乗り越え時のバランス崩れ

車いすで段差を乗り越える際に、バランスを崩して前方に倒れかけるというヒヤリハットは、多くの現場で経験されています。

このような事例は、段差の高さや角度を正確に認識できていなかった、あるいは「この程度なら問題ない」と誤って判断したことが原因となります。

また、介助者が必要な後傾操作を行わないまま前進させてしまうという行動エラーも見受けられます。

車いすの操作は一見シンプルに見えても、周囲の状況や利用者の体調に応じて慎重な判断が求められます。

事前の環境確認と操作技術の再確認が、こうした事例の再発を防ぐ鍵となります。

【事例3】フットレスト巻き込み

車いすのフットレストに足や衣類が巻き込まれそうになるヒヤリハットは、見落とされがちですが深刻な事故につながる可能性があります。

たとえば、足を動かそうとした際にズボンの裾がフットレストの支柱に絡まってしまう事例などがあります。

これは、介助者がフットレストの位置確認を怠った「行動の省略」や、利用者の動きへの意識が薄れていた「認知の欠如」が重なって起こります。

車いすの構造上、足元は死角になりやすいため、移動前後にフットレストや足元周辺を確認する習慣を徹底することが予防策となります。

【事例4】移乗時の転落

車いすからベッドやトイレへの移乗時に、バランスを崩して転倒しかけるというヒヤリハットも多く見られます。

この場合、介助者が利用者の体重移動のタイミングや姿勢を正しく予測できなかった「判断のズレ」や、支えが不十分だった「行動ミス」が原因となります。

特に、認知症や身体機能に変化がある利用者の場合、通常の手順が通用しない場面も多いため、毎回状況を把握し直す意識が重要です。

マニュアルどおりの動作だけでなく、個別性に応じた柔軟な対応力が、安全確保には不可欠です。

車いすのヒヤリハット事例に学ぶ、現場で取るべき具体的対策

車いすのヒヤリハットを未然に防ぐには、事例ごとの原因を理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。

ここでは、現場で起こりやすい4つの具体的な事例について、再発防止につながる対策とチェックポイントを詳しく紹介します。

車いすのブレーキかけ忘れによるヒヤリハット対策

車いすのブレーキをかけ忘れたまま移乗を行い、転倒につながりかねないヒヤリハットは、基本的な操作確認の不足が主な原因です。

対策としては、「声出し確認(ブレーキOK!)」の習慣化や、ブレーキ部分への視覚的サインの設置が有効です。

また、チェックリストに「ブレーキ確認」の項目を追加し、移乗時のルーティンとして定着させることが望まれます。

特に新人職員に対しては、ブレーキ確認の重要性を繰り返し伝える研修が効果的です。車いす使用時の安全確保は、まず基本の徹底から始まります。

段差でのバランス崩れによる車いすヒヤリハットの防止策

段差を乗り越える際にバランスを崩してしまうヒヤリハットは、誤った判断と操作技術の不足によって発生します。

この対策としては、まず段差の高さを事前に確認し、通過可能かを冷静に判断する「段差チェック」の徹底が挙げられます。

加えて、正しいティッピング(後傾操作)を行う技術を全職員が習得し、現場で迷いなく実践できるようにしておくことが重要です。

安全第一の視点から、無理な通行を避ける意識づけや、スロープの整備もあわせて検討する必要があります。

フットレスト巻き込みによる車いすヒヤリハットの予防法

車いすのフットレストに足や衣類が巻き込まれるヒヤリハットは、利用者にも介助者にも気づかれにくく、対策が遅れがちです。

このような事故を防ぐには、移動前の足元確認を習慣づけ、チェックリストに「フットレスト位置」「衣類の状態」などの項目を追加するのが効果的です。

また、利用者に対しても、足を動かす前に知らせるよう声かけを促すことで、リスクを低減できます。

足元は死角になりやすいため、視認性を高める工夫(床の色分けなど)も併せて行うとよいでしょう。

移乗時の転落につながる車いすヒヤリハットとその対策

車いすからベッドやトイレへの移乗時にバランスを崩して転倒しかけるというヒヤリハットは、介助者の判断ミスや支援動作の不十分さが原因です。

対策としては、移乗補助具の使用や、可能な限り二人介助を基本とした体制づくりが挙げられます。

また、移乗時の「声かけ」と「合図」を標準化し、利用者とのタイミングを合わせることも大切です。

さらに、移乗先の高さや位置を事前に調整しておくことで、安全かつスムーズな移乗を実現できます。

安全は準備から始まります。

車いすのヒヤリハット事例を職員研修・マニュアルに活かすには

車いすのヒヤリハット事例は、職員教育やマニュアル整備に活用することで、安全意識の底上げにつながります。

ここでは、研修での効果的な使い方や、現場定着のための工夫について解説します。

職員研修で使える車いすヒヤリハット事例の活用方法

実際に発生した車いすのヒヤリハット事例は、職員研修での教材として非常に有効です。

具体的なケースを紹介し、「なぜ起きたのか」「どうすれば防げたか」を考えさせることで、受講者の理解と当事者意識を深められます。

特に、転倒・転落や段差乗越時のヒヤリハットは再現しやすく、写真や動画と組み合わせることでリアルな体験学習が可能です。

また、研修後に簡単な振り返りシートを記入させることで、理解度の確認と行動変容を促進できます。

現場目線の事例を活用した研修は、安全文化の定着に大きく貢献します。

マニュアル・チェックリストへの反映と活用のポイント

車いすのヒヤリハット事例をもとにしたマニュアル整備は、日々の業務の標準化と事故予防に役立ちます。

たとえば、「移乗時のブレーキ確認」「段差通過前の安全確認」「足元の巻き込み防止」など、事例に即した具体的な行動項目をマニュアルやチェックリストに落とし込むことがポイントです。

さらに、現場職員から定期的にフィードバックを受けながら、マニュアルを更新していくことで、形骸化を防ぎ、実用性を維持できます。紙だけでなくタブレットや掲示物での共有も効果的です。

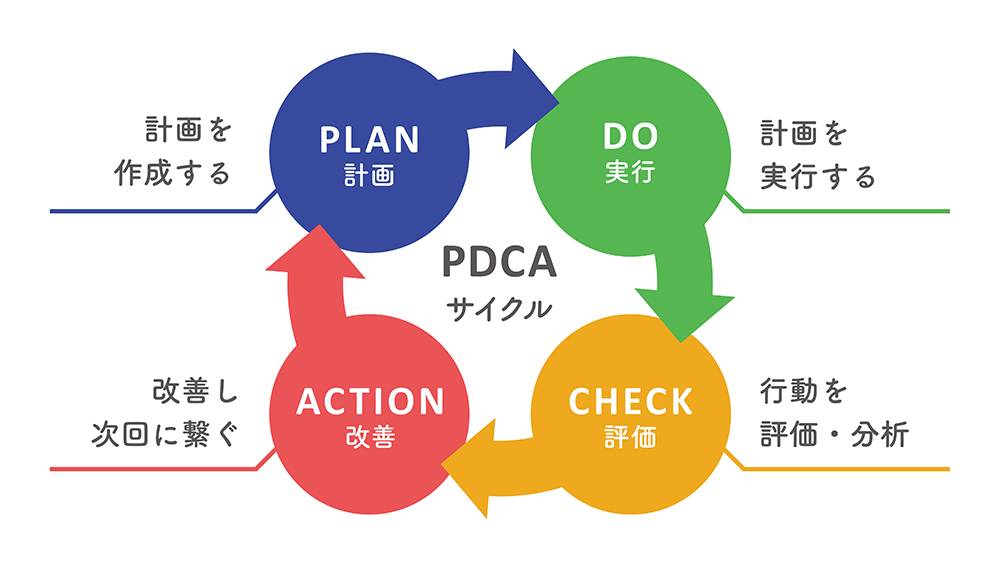

車いすのヒヤリハット報告を安全対策に活かすPDCA体制の構築

車いすのヒヤリハット報告を単なる記録で終わらせず、分析と再発防止に活かすには、PDCAサイクルの導入が効果的です。

ここでは、報告から改善までの流れと、実践のポイントを解説します。

PDCAとは?車いすの安全対策に取り入れる意義

PDCAとは、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)のサイクルを回すことで、継続的な業務改善を図る管理手法です。

車いすに関するヒヤリハット対策でも、このPDCAの考え方を取り入れることで、安全管理を「その場限り」にしない運用が可能になります。

具体的には、ヒヤリハット事例をもとに対策を計画(Plan)し、現場で実施(Do)、効果を検証(Check)し、必要に応じて改善(Act)を加えるという一連の流れです。

現場ごとの実情に即した柔軟な設計が成功のカギとなります。

車いすのヒヤリハット報告から分析までの流れ

ヒヤリハット報告は、収集だけでなく「活用」が重要です。まずは、現場職員が報告しやすいフォーマットや雰囲気づくりを整備し、継続的な情報収集を促します。

そのうえで、収集した車いすのヒヤリハット事例を分類し、傾向を可視化します。

たとえば「ブレーキ操作の見落としが多い」「段差でのバランス崩れが頻発」といったパターンを抽出します。

分析手法としては、5Why(なぜを5回繰り返す)やKYT(危険予知訓練)なども有効です。

客観的な視点で問題の本質に迫ることが、実効性ある対策につながります。

再発防止策のフォローアップと継続的改善

対策を講じたあとに重要なのが、再発防止策が現場で実行され、効果を発揮しているかを継続的に確認することです。

たとえば、車いすのブレーキ確認ルールを導入した場合、実際に職員が実施しているかをチェックリストや同行観察で確認し、運用状況を「見える化」します。

そのうえで、効果が薄い箇所には再度改善案を出すなど、PDCAの「C→A」部分を確実に回すことが再発防止につながります。

月1回のミーティングや定期レビューを制度化することで、現場の意識を維持しやすくなります。

車いすのヒヤリハット対策を導入・継続する上での課題と対応策

車いすのヒヤリハット対策は、一時的な取り組みでは効果が薄く、継続的な運用が求められます。

しかし、現場ではさまざまな課題が立ちはだかります。

ここでは、よくある課題とその具体的な対応策を紹介します。

職員の報告意識が高まらない

ヒヤリハット報告が集まらない理由の一つは、報告することへの心理的ハードルです。

車いすの操作ミスや見落としを「自分のミス」と感じ、責任を問われることを恐れて報告を控えるケースがあります。

これを解消するには、「報告は改善の第一歩」という文化づくりが不可欠です。

たとえば、報告者を責めない風土の醸成、匿名報告の仕組み導入、報告内容をポジティブにフィードバックする体制などが有効です。

報告しやすい雰囲気づくりが、ヒヤリハット対策のスタートラインとなります。

チェックリストの運用が定着しない

どれだけ有用なチェックリストを作成しても、現場で使われなければ意味がありません。

運用が定着しない理由としては、「項目が多くて煩雑」「現場の実情に合っていない」「形骸化している」などが挙げられます。

車いすのヒヤリハット対策としてチェックリストを活用するには、まず現場の職員と一緒に項目を見直し、シンプルかつ実行可能な内容にすることが大切です。

また、紙ベースに限らず、スマートフォンやタブレットで入力できる仕組みにするなど、利便性の向上も効果的です。

報告書の分析が主観的・属人的になる

ヒヤリハット報告書を収集しても、分析が個人の感覚や属人的な判断に偏ってしまうと、客観的な対策につながりにくくなります。

特に、車いすのヒヤリハットは状況が複雑なことも多く、再現性が低いため、複数の視点での分析が重要です。

そのためには、チェックシートによる項目別評価、複数名による事例レビュー、数値による傾向分析など、分析手法を標準化することが有効です。

施設内で分析チームを設け、共有の評価基準を持つことが、継続的な改善活動につながります。

明日からできる車いすのヒヤリハット防止の取り組み

車いすのヒヤリハットは、日常のちょっとした油断や思い込みから発生し、重大な事故につながる可能性を秘めています。

この記事で紹介したような事例・原因・対策を参考に、まずはできることから一つずつ取り入れてみてください。

チェックリストの見直し、職員研修の充実、報告制度の活性化など、小さな行動の積み重ねが現場の安全文化を育てます。

貴施設の取り組みが、利用者と職員の安心につながるよう、ぜひ今日から実践をはじめましょう。